REPORTAGE - Réparer les vessies irradiées

Mars 2025

Patiemment, la doctorante Anne-Laure Pouliet dissèque des vessies de rats et les passe au crible : analyse des tissus, des gènes exprimés, des protéines présentes… Son but ? Tester l’efficacité d’un nouveau protocole de soin, pour les patients dont la vessie est irradiée lors du traitement d’un cancer. Une thérapie à base de cellules souches qui devrait améliorer durablement leur qualité de vie.

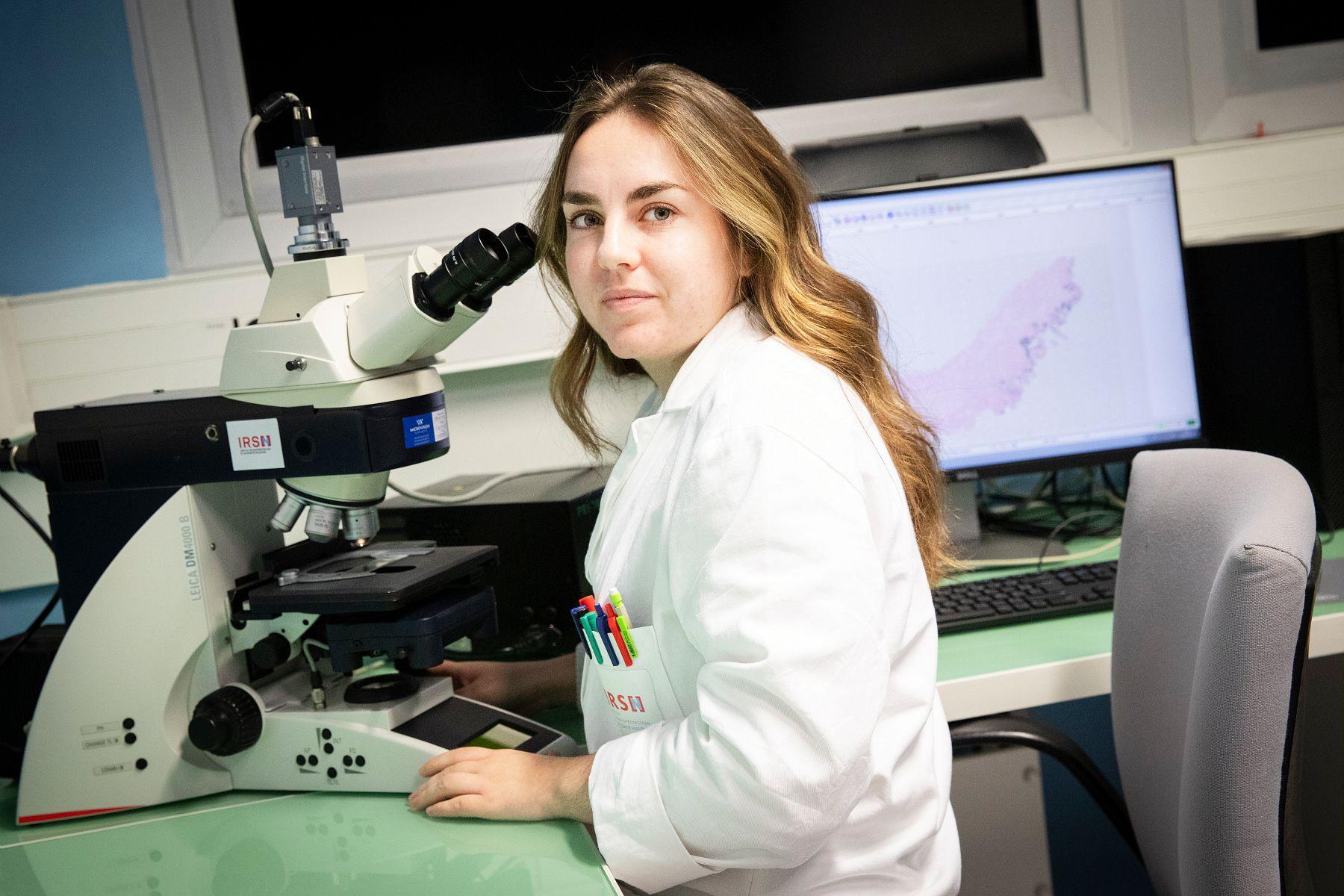

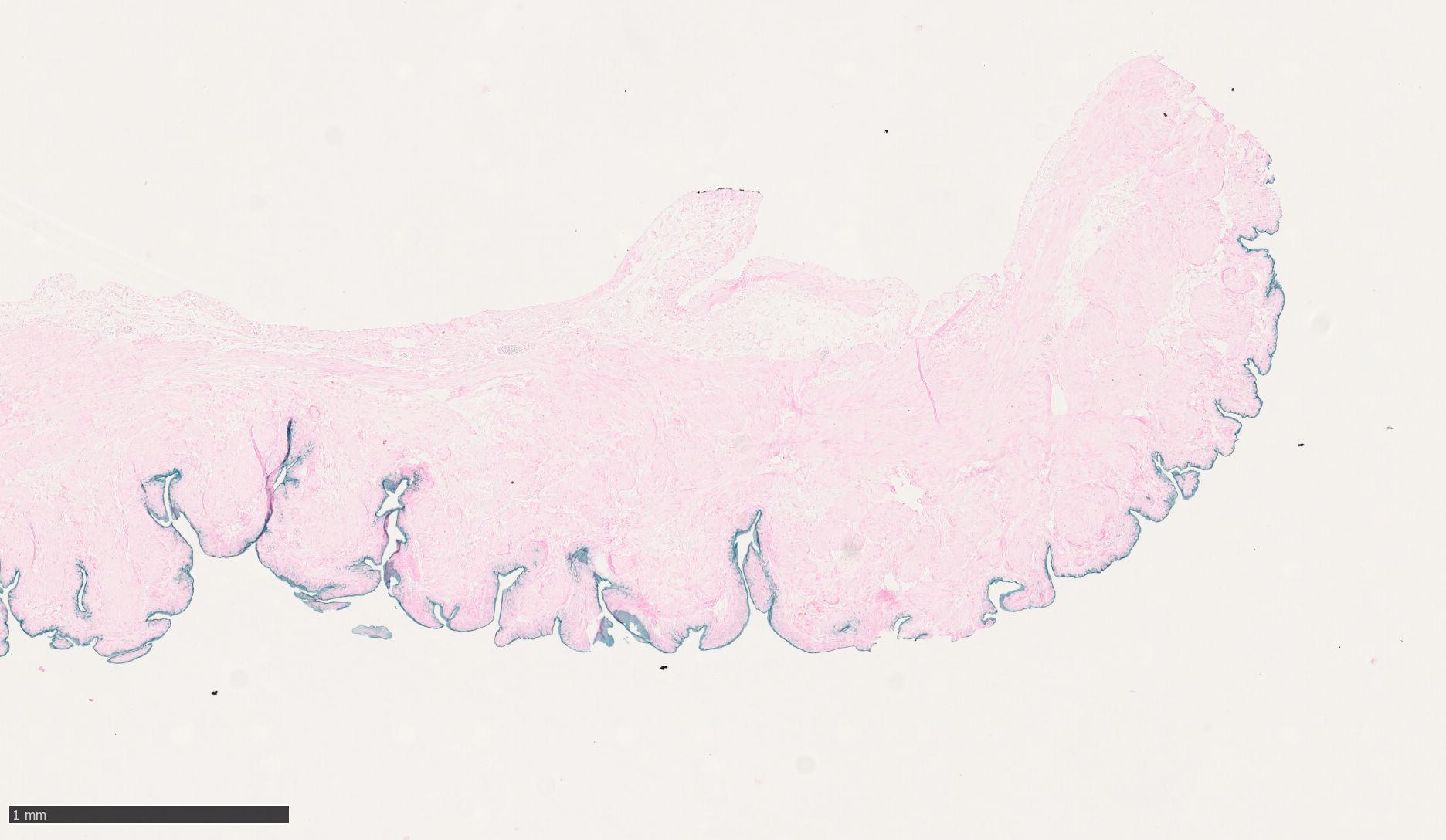

L’une après l’autre, Anne-Laure Pouliet observe différentes coupes de la vessie d’un rat au microscope optique. La doctorante en biologie cellulaire s’attarde sur la présence d’une protéine – l’uroplakine 3 – qui permet de suivre le renouvellement de la paroi de la vessie après une irradiation. Elle joue avec les couleurs, sur l’écran de l’ordinateur, pour suivre ce marquage d’un cliché à l’autre. Ce travail minutieux, qu’elle effectue au Laboratoire de radiobiologie des expositions médicales, à Fontenay-aux-Roses, devrait transformer à terme le quotidien de nombreux malades. Ceux qui, après une radiothérapie pour soigner un cancer de la prostate ou du col de l’utérus, développent une cystite chronique à cause de l’irradiation des tissus. « Ils ont du sang dans les urines et des douleurs qui peuvent perdurer jusqu’à plusieurs années après l’irradiation », explique-t-elle. Un inconfort sévère, pour lequel il n’existe aucun traitement curatif.

Faire progresser la santé est depuis le début de ses études en biologie moléculaire une motivation forte. Aussi est-elle séduite, en 2021, par le stage de fin de master proposé par l’IRSN, sur une possible thérapie utilisant des cellules souches mésenchymateuses. Produites, entre autres, par la moelle osseuse ou les tissus adipeux, ces cellules sont capables de se différencier en une multitude de types différents et de réparer des organes lésés. Un premier essai est effectué après l’accident radiologique survenu entre 2004 et 2007 au centre de radiothérapie d’Épinal (Vosges). Durant quatre ans, plusieurs centaines de patients ont accidentellement reçu des doses d’irradiation trop élevées. Certains en décèdent. D’autres présentent de sévères complications, dont des cystites chroniques. Quatre sont alors traités, à titre expérimental, par injection de cellules souches mésenchymateuses. Leur état s’améliore. Un protocole est déposé pour traiter douze autres patients, qui ne démarre concrètement qu’en 2023, le temps nécessaire pour obtenir toutes les autorisations… et laisser passer la pandémie de Covid-19, qui bloque le projet plusieurs années.

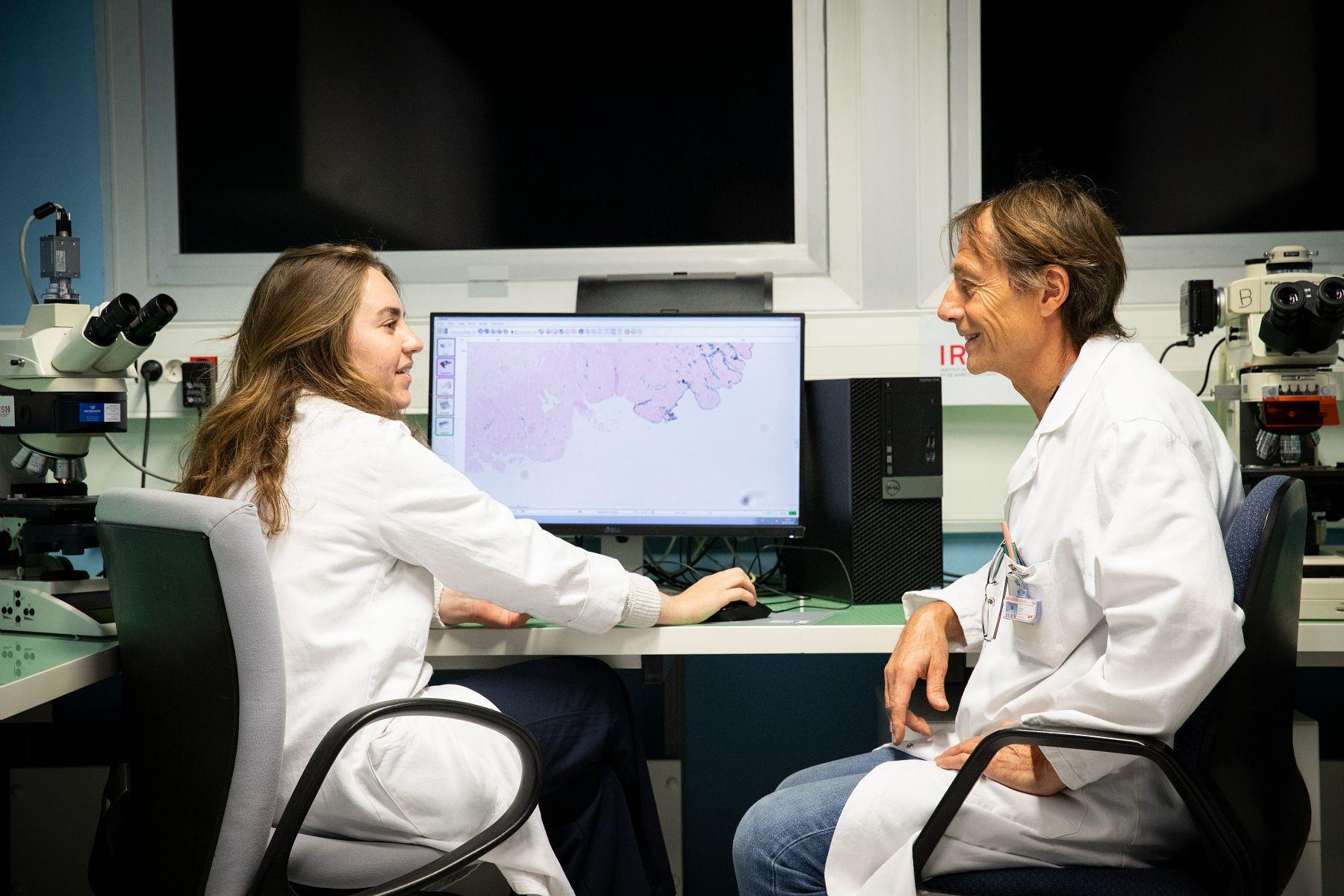

Des résultats primés

Entre-temps, une première thèse élabore un modèle d’irradiation chez le rat et prouve que l’injection fonctionne. Anne-Laure participe en tant que stagiaire à ce travail. Elle le poursuit, depuis 2022, comme doctorante. Et observe, chez les rats, une nette diminution des lésions et des incontinences. « L’inflammation qui entretient la cystite est due à l’urine acide, qui pénètre régulièrement dans les tissus altérés de la vessie et les détruit. Les cellules mésenchymateuses restaurent l’équilibre et rétablissent la paroi protectrice », explique le radiobiologiste Alain Chapel, qui encadre la thèse. Reste à comprendre comment ces cellules agissent concrètement et à affiner le protocole. Pour cela, la doctorante irradie la vessie de rates avec l’aide de la physicienne du service, Morgane Dos Santos. Anne-Laure injecte ensuite au niveau de la queue des cellules souches mésenchymateuses prélevées sur un autre rat, marquées en vert pour suivre leur progression dans les tissus. « Au cours de la phase chronique, j’euthanasie les animaux, je prélève leur vessie, j’analyse les tissus, les gènes exprimés et les protéines produites », détaille-t-elle. Des manipulations complexes, qui ne passent pas inaperçues. Le poster où elle présente ses résultats obtient un prix aux Journées des thèses de l’IRSN1, puis à celles de son école doctorale. Elle obtient ensuite un autre prix, en septembre 2023, lors de la présentation orale de ses résultats à la Société française de radiothérapie oncologique. Le virus de la recherche, depuis, ne la lâche plus. Elle compte bien enchaîner sur un contrat post-doctoral. Sans doute en thérapie cellulaire, pour garder son objectif de contribuer à améliorer la vie des malades.

1. L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) est devenu l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) en janvier 2025.

La doctorante Anne-Laure Pouliet observe au microscope des coupes de vessie de rat marquées. Elle étudie ainsi le renouvellement cellulaire de l’urothélium (revêtement interne de la vessie) après une irradiation. © Célia Goumard/Médiathèque IRSN

Ses résultats sont supervisés par le radiobiologiste Alain Chapel (à droite). Il dirige cette thèse visant à étudier le traitement par cellules souches mésenchymateuses, des inflammations chroniques causées par les radiothérapies pelviennes. © Célia Goumard/Médiathèque IRSN

L’analyse des coupes met en évidence l’effet des cellules souches injectées sur le renouvellement du tissu. Un traitement qui devrait à terme atténuer les cystites chroniques liées à l’irradiation pelvienne, sources de douleurs et de saignements. © Anne-Laure Pouliet

Pour en savoir plus

Les publications d’Anne-Laure Pouliet, en open access :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9832809/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9311586/

Laboratoire de radiobiologie des expositions médicales (LRMed) :

https://www.irsn.fr/recherche/laboratoire-radiobiologie-expositions-medicales-lrmed

https://admin.reperes.asnr.fr/sites/reperes/files/2025-02/R65_D_Art5_re…