Inscrire les doctorants dans une stratégie de recherche

Mars 2025

Comment offrir à chaque projet de thèse les meilleures chances de réussite ? En sélectionnant au mieux les candidats. Mais en leur offrant aussi des conditions matérielles et humaines attractives, et en donnant du sens à leur engagement.

La sélection des doctorants, leurs sujets de thèse et leur suivi ne doivent rien au hasard. Car ils sont l’un des piliers sur lequel l’ASNR1 appuie sa stratégie de recherche. Les chercheurs confirmés le répètent : sans doctorants, ils seraient bien en peine de faire progresser leurs travaux. Accaparés par le pilotage, ils ont besoin de ces étudiants de haut niveau qui se forment à leurs côtés, effectuent les expériences, fournissent les résultats bruts, analysent les données et développent les modèles qui contribuent aux avancées scientifiques.

À la direction du pilotage scientifique, Thierry Bourgois souligne un autre rôle essentiel : « À travers les écoles doctorales, les doctorants nous aident à construire des ponts. » Avec le monde académique d’abord, auquel l’ASNR s’intègre comme organisme de recherche reconnu en nouant des rapports privilégiés avec les grandes universités parisiennes, notamment Paris-Saclay, ainsi que celle d’Aix-Marseille. « Mais nous devons aussi tisser des liens avec le monde industriel, parce que nous menons de la recherche finalisée », poursuit-il. Les partenariats avec les exploitants du nucléaire offrent aux doctorants un accès privilégié à des matériaux industriels ou aux installations nucléaires elles-mêmes. Pour leur part, les établissements hospitaliers fournissent les données nécessaires à la recherche médicale. « Les jeunes apportent aussi des idées et des techniques nouvelles, qui alimentent la réflexion et peuvent montrer le sujet sous un autre angle », complète Sandrine Marano, chargée de mission en formation par la recherche.

Reste pour cela à choisir les meilleurs candidats pour chaque sujet de thèse. Chaque année, les unités de recherche de l’ASNR font remonter leurs questionnements scientifiques, traduits en sujets de thèses sélectionnés en fonction de leur intérêt propre, de la stratégie scientifique poursuivie, et des possibilités de partenariats qu’ils offrent. Elles optent en parallèle pour un postulant, qui propose sa candidature à une commission d’évaluation. Objectif : jauger sa motivation, sa curiosité, son « savoir-être » et sa compréhension du sujet. Une présentation déployée sous le regard de personnalités scientifiques extérieures à l’Autorité, qui se sont prononcées en amont sur l’intérêt de cette thèse pour la formation du doctorant lui-même. Il s’agit avant tout d’éviter l’erreur de casting, une préoccupation croissante face à un « signal faible » mais préoccupant : l’augmentation légère mais constatée, ces dernières années, à l’IRSN1 comme ailleurs, des démissions en cours de thèse. Les raisons en sont encore obscures. « Mais cela nous incite à être beaucoup plus vigilants sur le suivi des doctorants », relève Thierry Bourgois. Il importe de détecter au plus tôt les difficultés rencontrées, de créer un vrai lien avec le tuteur, qui encadre le doctorant au quotidien quand le directeur de thèse est parfois un peu lointain. D’offrir aussi, bien sûr, des conditions matérielles attractives, avec une rémunération supérieure à la moyenne nationale (voir infographie « Les thèses en chiffres ») et des moyens expérimentaux à la hauteur des ambitions. De construire enfin un cadre motivant et sécurisant autour du doctorant.

Ma thèse en trois minutes

Différents outils y contribuent. Comme les Journées des thèses, qui rassemblent chaque année, pendant trois jours, l’ensemble des doctorants. Ils y présentent leurs travaux à la communauté scientifique de l’ASNR et à différents partenaires. Une grande partie des chercheurs de l’Autorité y assistent, mais aussi des scientifiques extérieurs, des industriels. Une occasion pour le doctorant de tisser des premiers liens avec le monde de la recherche, en mettant en avant ses résultats sous forme de posters ou de présentations orales, et de réfléchir ensemble aux enjeux d’une thèse à travers des conférences. « L’objectif, c’est vraiment d’apprendre à partager ses résultats. Cela fait partie de leur formation, car ils auront plus tard, en tant que chercheurs, à présenter régulièrement leurs travaux à leurs pairs », explique Sandrine Marano. Un moment fort de ces Journées est la soirée durant laquelle différents doctorants s’affrontent pour présenter, de la façon la plus ludique et didactique possible, leur thèse en trois minutes. Les candidats à ce concours d’éloquence reçoivent une formation de quatre jours pour s’y préparer, savoir expliquer avec des mots simples et justes des notions complexes. « C’est très formateur, parce que, même si un doctorant a l’habitude de présenter ses travaux, il s’adresse le plus souvent à des scientifiques qui parlent son langage. Là, il faut vulgariser. Cela m’a permis d’aborder mon sujet d’une autre manière », se souvient Coralie Carrier, qui présente en 2022 sa thèse en trois minutes sur la chimie de l’iode. Un exercice auquel se plie, la même année, Magali Schiano Di Lombo, qui présente son travail sur les effets physiologiques des rayonnements bêta chez le poisson-zèbre. Doctorante en troisième année, c’est son premier congrès en présentiel du fait de la pandémie de Covid-19. Les questions posées à l’issue de sa performance la poussent à justifier ses choix méthodologiques. « C’est stressant pour eux, parce qu’il y a 200 personnes dans la salle, mais ils en retirent beaucoup. C’est un moment spectaculaire très apprécié », constate Sandrine Marano.

Les « thésards » bénéficient d’autres formations, de quelques jours chacune, qui complètent celles que leur délivrent leurs universités de rattachement. Formation à l’écriture d’un article scientifique ou de son mémoire de thèse, conseils pour construire et muscler son réseau professionnel, pour réussir son insertion professionnelle, etc. « Ce sont des soutiens importants, parce que rédiger un article scientifique, ou son mémoire de thèse, ça ne s’improvise pas », rappelle la chargée de mission.

L’ASNR s’adapte aux nouvelles générations, dont les attentes et les comportements évoluent. « Il y a un affaiblissement perceptible des vocations, observe en effet Thierry Bourgois. Nous devons faire plus d’efforts pour susciter une envie de recherche, soigner l’attrait des sujets, trop souvent rédigés dans un jargon scientifique aride. » Valoriser les travaux et mieux souligner leur finalité. Inscrire en somme cette thèse dans un parcours qui ait pleinement du sens pour le doctorant.

1. L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) est devenu l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) en janvier 2025.

INTERVIEW - La thèse est une occasion de nouer des partenariats

Depuis 2022, les moyens que consacre l’IRSN à la formation à et par la recherche sont stables après avoir fortement augmenté entre 2015 et 2022 (+ 25 %). Cela traduit l’importance accordée aux doctorants et post-doctorants. « Les thèses et post-docs sont une composante majeure de notre politique scientifique, indique Didier Gay, délégué aux affaires scientifiques de 2019 à 2024. Ils constituent un cadre privilégié pour explorer de nouveaux champs de connaissances et approfondir des partenariats. Ils sont le fer de lance de notre recherche. » Les diverses propositions de thèses le montrent. En toxicologie, les approches basées sur le concept d’AOP (adverse outcome pathways) montent en puissance. Le principe est de déceler les premières perturbations biologiques associées à une exposition et de suivre les événements conduisant à un effet délétère sur l’organisme. D’autres tendances fortes se confirment : le développement de travaux reposant sur l’analyse de données massives – le big data en lien avec les « omics » – et l’intelligence artificielle. Renforcer son implication dans la formation doctorale est un moyen pour l’établissement de conforter son statut d’organisme de recherche et son insertion dans la communauté académique. Près de 40 % des moyens de l’Autorité sont consacrés à la recherche.

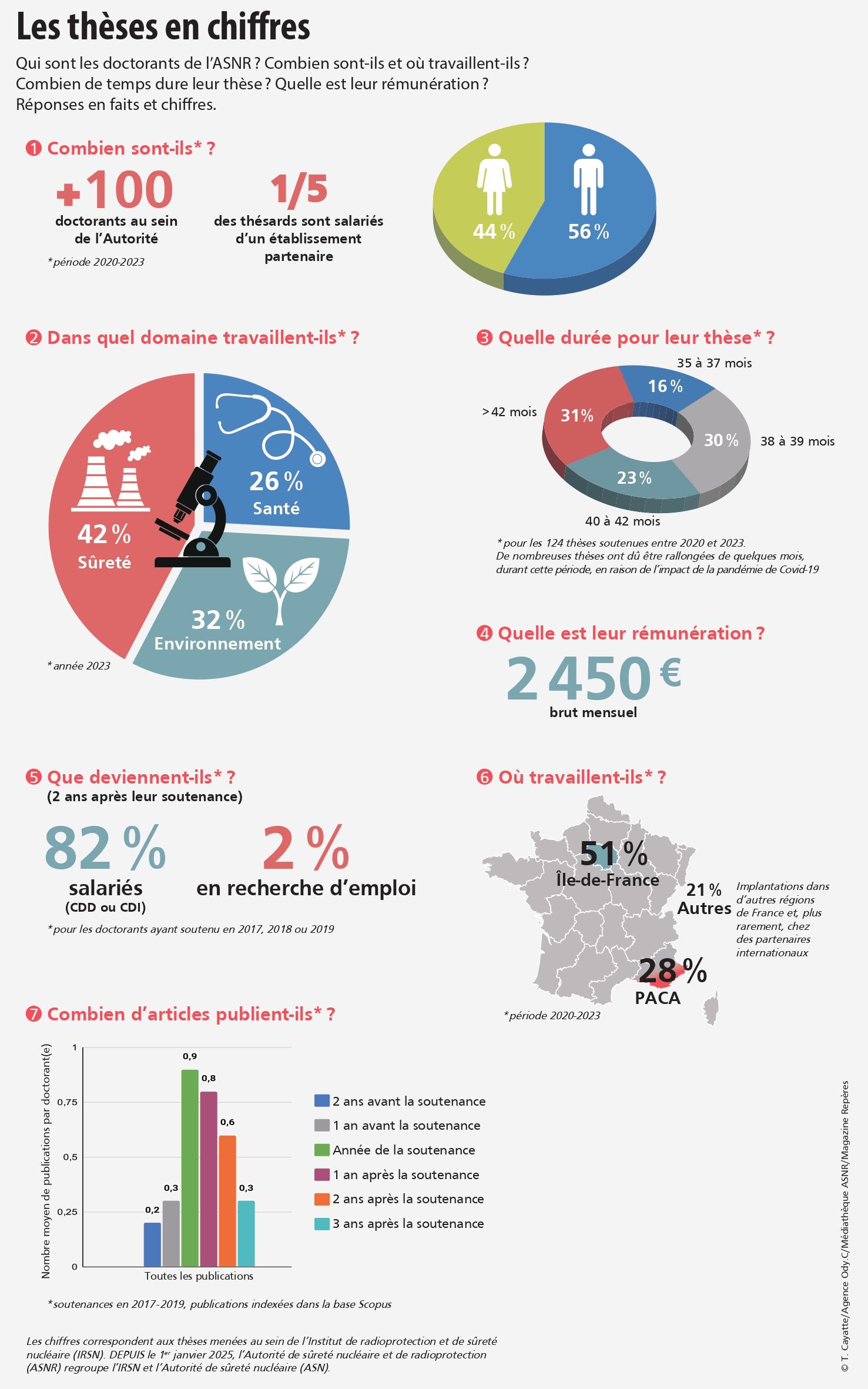

INFOGRAPHIE - Les thèses en chiffres

Qui sont les doctorants de l’ASNR ? Combien sont-ils et où travaillent-ils ?

Combien de temps dure leur thèse ? Quelle est leur rémunération ?

Réponses en faits et chiffres.

Pour en savoir plus

Faire sa thèse à l’IRSN : https://www.irsn.fr/recherche/these-lirsn

Concours « Trois minutes pour une thèse » (irsn.fr)

Journées des thèses 2024 : https://www.irsn.fr/actualites/journees-theses-2024-temps-fort-recherche-lirsn

https://www.irsn.fr/sites/default/files/2024-04/Livret-Journee-des-theses-2024-IRSN-ARLES.pdf

Podcasts : Ma thèse en connaît un rayon

L’impact des rayonnements sur la reproduction : Pourquoi se pencher sur des petits vers de 1 millimètre pour étudier l’impact des rayonnements ionisants sur la reproduction ? Avec Elizabeth Dufourcq-Sekatcheff, doctorante en écotoxicologie. Pourquoi se pencher sur des petits vers d’un millimètre ? - Ma thèse en connaît un rayon - YouTube

Les effets secondaires d’une radiothérapie pulmonaire: Pourquoi s’intéresser aux macrophages M1, première brigade d’intervention lors des réactions inflammatoires, en cas de lésions radio-induites. Avec Sarah Braga-Cohen, doctorante en radiobiologie. Les macrophages M1 : 1re brigade d’intervention - Ma thèse en connaît un rayon – YouTube