Des thèses qui font avancer la science

Mars 2025

Que ce soit en santé, en environnement ou en sûreté nucléaire, une grande diversité de thèses fait avancer la recherche scientifique au sein de l’ASNR, en collaboration avec des partenaires académiques ou industriels. Et ce sont les capacités d’expertise qui en sortent fortifiées. Illustration autour de trois thèses prometteuses.

Comment se comportera, au fil des millénaires, le béton du futur centre de stockage Cigéo des déchets hautement radioactifs ? Comment ausculter sans l’altérer celui des centrales nucléaires actuelles ? Et peut-on estimer, par une simple analyse de sang ou d’urine, la gravité d’une brûlure radiologique ? Trois exemples de questions qui font chacune l’objet d’une succession de thèses.

La première nous ramène aux défis qu’ont relevés les Romains, il y a deux millénaires, quand ils ont construit les ports de Carthage, d’Alexandrie ou de Césarée. Ils ne se souciaient alors guère d’énergie nucléaire. L’analyse des ciments qu’ils utilisaient apporte pourtant des éléments de réponse aux interrogations qui taraudent aujourd’hui les experts chargés d’analyser la sûreté du projet Cigéo. « Quel niveau de confiance pouvons-nous réellement avoir dans les simulations du comportement des bétons de ce futur site de stockage, poussées à dix mille ans, alors qu’elles s’appuient sur des expériences conduites pendant quelques mois ou quelques années seulement ? », résume Mejdi Neji, chercheur ASNR en physicochimie des matériaux cimentaires. Impossible d’avoir dix mille ans de recul. Mais il est possible d’en avoir deux mille, en analysant des échantillons de ces ciments archéologiques encore immergés dans les anciens ports romains. C’est l’objectif de la thèse qu’il encadre au Laboratoire d’étude et de recherche sur les transferts et les interactions dans les sous-sols (Letis), à Fontenay-aux-Roses, et que Fructueux Jésugnon Sohounme, étudiant en génie civil, démarre en 2023.

Il s’agit, dans ce travail de recherche, de vérifier que la réalité colle bien aux simulations sur le temps long. Pour cela, Fructueux Sohounme fabrique d’abord un échantillon de ciment en respectant la recette romaine, que l’architecte Vitruve a codifiée il y a deux millénaires dans son De Architectura. Puis il suit son évolution et la compare à un échantillon confectionné selon la même recette et immergé depuis 2004 dans le port de Brindisi, en Italie. En 2023, deux carottes sont donc extraites du ciment immergé à Brindisi. Surprise, le cœur ne s’est pas dégradé, dans une eau de mer censée pourtant l’agresser. Le mystère a fini par être levé : ce ciment romain contient un mélange de chaux éteinte et de pouzzolane, une roche volcanique originaire de la région de Pouzzoles. Cette roche s’hydratant très lentement, la chaux éteinte se carbonate à la surface, formant une croûte autour du béton immergé, qui limite la pénétration des agents agressifs de l’eau de mer dans le matériau. Le cœur du matériau s’hydrate dès lors très progressivement. « Nous avons donc réorienté l’objectif de ma thèse, qui était initialement de suivre cette dégradation, pour modéliser l’évolution de cette croûte et comparer avec l’état réel de l’échantillon sur vingt ans, puis deux mille ans », explique le doctorant. Ce travail s’appuie sur d’autres thèses déjà préparées au sein du Letis. Comme celle de la doctorante Ellina Bernard, en 2017, portant sur le comportement chimique d’un béton dans un milieu riche en magnésium comme l’eau de mer. Ou celle de Charlotte Dewitte, qui a soutenu en 2023 sa thèse sur les conséquences mécaniques d’un enrichissement en magnésium des bétons. Ces travaux montrent que le béton bas pH que l’Andra1 développe depuis une vingtaine d’années, et dont la composition présente des similarités avec le ciment romain, est cependant moins performant qu’espéré. L’étape d’après sera de modéliser l’hydratation du ciment romain sur deux mille ans, et de comparer la simulation avec des échantillons archéologiques.

Écouter le béton

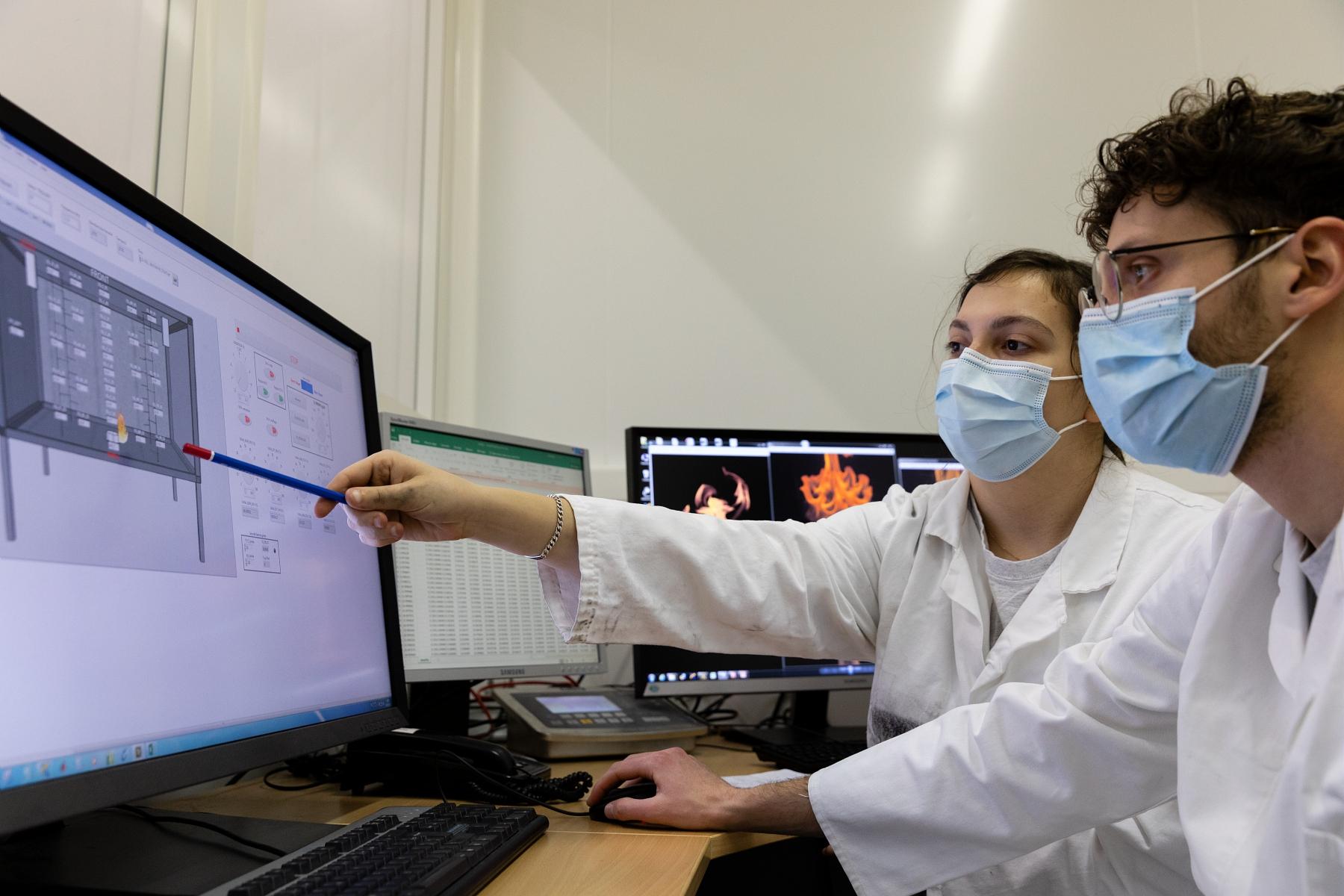

Le vieillissement des bétons intéresse aussi les experts en sûreté des centrales nucléaires. Initialement prévues pour fonctionner quarante ans, elles peuvent voir leur durée d’exploitation s’allonger en effet, pour certaines, jusqu’à soixante ans, voire au-delà. Comment l’enceinte du réacteur va-t-elle vieillir ? Cette question fait l’objet de différents programmes d’étude en laboratoire (Odoba2, Concrete3…). Mais comment surveiller sur site ce vieillissement ? « Comme il faut limiter les carottages dans l’enceinte, il y a besoin de pouvoir faire des examens non destructifs », explique Benoît Durville, ingénieur ASNR en génie mécanique et matériaux. Une première thèse, de 2016 à 2019, explore différentes techniques et en fait émerger une, très prometteuse, qui s’appuie sur des ultrasons, un procédé déjà utilisé pour contrôler des pièces métalliques. Une seconde thèse approfondit le sujet en 2021, effectuée par Klayne Dos Santos Silva, ingénieure brésilienne en génie civil. Objectif ? Améliorer le procédé et l’appliquer sur des structures plus proches d’une enceinte réelle de réacteur.

Le principe consiste à envoyer dans le béton une onde ultrasonore de basse fréquence (28 kilohertz). En le traversant, elle le fait vibrer de façon non linéaire, et différente lorsque des inhomogénéités apparaissent. Une deuxième onde à un peu plus haute fréquence (100 kilohertz), envoyée en parallèle, est perturbée par ces vibrations, qui créent de minuscules déphasages. Or les perturbations sont différentes lorsque le béton présente des anomalies. La thèse consiste donc à comparer le signal reçu et l’onde initialement envoyée, pour en déduire la présence éventuelle d’une pathologie naissante dans la structure. D’abord sur de tout petits échantillons, puis sur des blocs de 250 kilogrammes. « Notre objectif est à présent de transposer cette technique à l’échelle d’un site industriel », détaille Klayne Silva. Pour cela, la doctorante dispose d’un bloc de 10 tonnes coulé sur la plateforme ODE4, à Cadarache (Bouches-du-Rhône), dans le cadre du projet Odoba. Le bloc mesure 2 mètres de hauteur et de largeur, pour 1 mètre d’épaisseur, valeur qui correspond à celle d’une enceinte réelle de confinement d’un réacteur.

L’analyse du signal se fait en collaboration avec le Laboratoire de mécanique et d’acoustique (LMA) d’Aix-Marseille Université. Et les résultats intéressent déjà des industriels, comme Mistras Group, associé au projet. « Ces travaux permettent aux experts d’apprécier l’état de l’art en matière d’examen non destructif des structures en béton et leur caractère applicable aux installations nucléaires », souligne Benoît Durville

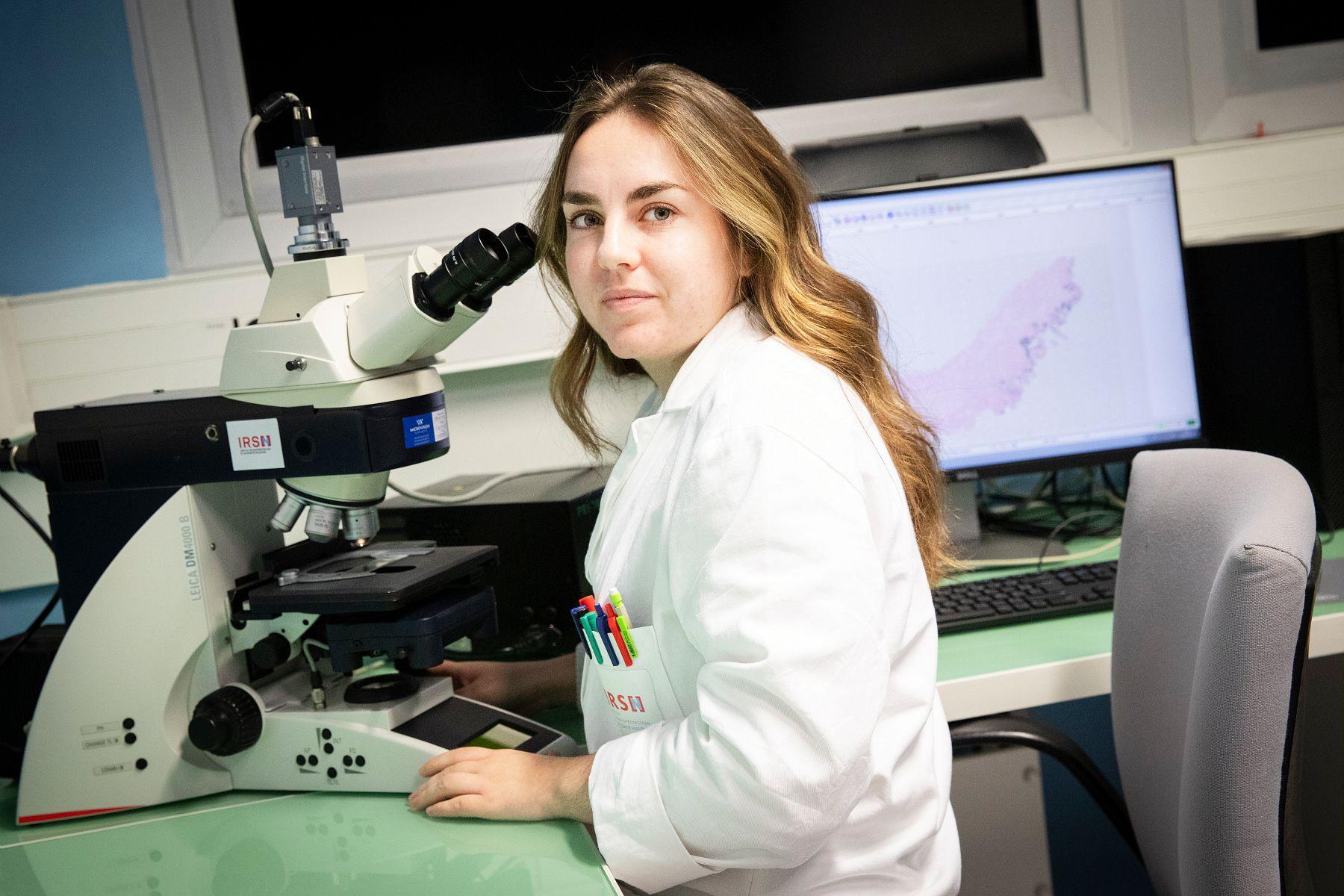

Des traces de brûlure dans le sang

L’ASNR développe aussi son expertise dans le domaine médical, avec entre autres une thèse sur le diagnostic des brûlures radiologiques, provoquées par des expositions localisées à de hautes doses de rayonnements ionisants. Ces brûlures apparaissent souvent après une période de latence, durant laquelle aucun symptôme n’est encore visible. « L’idée est d’identifier des signatures moléculaires dans le sang ou dans l’urine, qui permettent de prédire l’apparition d’une lésion et son degré de sévérité, avant même la manifestation des premiers signes cliniques », explique Lucie Ancel. Après un master en toxicologie, elle démarre sa thèse avec cet objectif en octobre 2021, au Laboratoire de radiobiologie des expositions accidentelles (LRAcc), à Fontenay-aux-Roses. L’outil de diagnostic qu’elle développe permettrait, lors d’une irradiation accidentelle massive, de trier les victimes et d’apporter rapidement à chacune la réponse médicale appropriée.

Un modèle développé chez la souris relie déjà l’irradiation et des lésions potentielles. « Mais les réactions peuvent être différentes d’un organisme à l’autre », constate le radiobiologiste Stéphane Flamant, qui encadre ce travail. D’où l’intérêt de prévoir directement ces lésions à venir à l’aide de biomarqueurs. Que ce soit des microARN – des petites séquences d’acides nucléiques qui régulent l’expression des gènes en réponse à un stress – ou des métabolites – petites molécules issues du métabolisme cellulaire. Lucie Ancel identifie au cours de sa thèse des signatures spécifiques de microARN et de métabolites dans le sang, chez la souris. Un dépôt de brevet est en cours pour en faire un outil de diagnostic. Une prochaine thèse poursuivra ce travail, pour étudier s’il est possible de s’appuyer sur de tels biomarqueurs pour prédire ensuite l’efficacité d’un traitement.

1. Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

2. L’Observatoire de la durabilité des ouvrages en béton armé est un programme de recherche destiné à mieux comprendre les phénomènes liés aux pathologies du béton et leurs impacts sur les propriétés mécaniques et le confinement assuré par les structures en béton.

3. Le programme scientifique du consortium Concrete, lancé en 2020 pour une durée de quatre ans, vise à lever les verrous scientifiques liés à la maîtrise du vieillissement des structures en béton, en particulier dans le cas des ouvrages atteints de réactions de gonflement interne.

4. Observatoire de la durabilité des enceintes

Pour en savoir plus

La thèse de Charlotte Dewitte : https://www.irsn.fr/page/etude-multi-physique-matrices-cimentaires-bas-carbone-bas-ph-exposees-environnements-contenant

La thèse de Lucie Ancel : https://www.irsn.fr/page/nouveaux-outils-diagnostic-pronostic-moleculaires-brulures-radiologiques-par-approche-multi

La thèse de Klayne Dos Santos Silva : https://www.irsn.fr/page/transposition-grande-echelle-dune-methode-controle-non-destructive-ultrasonore-betons

Un article en lien avec la thèse de Klayne Dos Santos Silva : https://www.researchgate.net/publication/385204999_Applying_linear_and_non-linear_resonant_ultrasonic_techniques_to_assess_the_formation_of_Alkali-aggregate_reaction_in_concrete

La thèse préliminaire de Florian Ouvrier-Buffet sur le contrôle non destructif ultrasonore du béton : https://www.irsn.fr/sites/default/files/documents/larecherche/formation_recherche/theses/theses-soutenues/psn-res/2019_these_OUVRIER_BUFFET.pdf

Laboratoire d’expérimentation environnement et chimie (L2EC) : https://www.irsn.fr/recherche/laboratoire-experimentation-environnement-chimie-l2ec

Projet Odoba : https://www.irsn.fr/recherche/projet-odoba

Laboratoire d’étude et de recherche sur les transferts et les interactions dans les sous-sols (Letis) : https://www.irsn.fr/recherche/laboratoire-detude-recherche-sur-transferts-interactions-dans-sous-sols-letis

Laboratoire de radiobiologie des expositions accidentelles (LRAcc) : https://www.irsn.fr/recherche/laboratoire-radiobiologie-expositions-accidentelles-lracc

Un article en accès libre lié à la thèse de Lucie Ancel : Ancel, L., Gabillot, O., Szurewsky, C. et al., microRNA blood signature for localized radiation injury, Sci. Rep., 14, 2681 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-52258-2