Paroles de thésards

Mars 2025

Découragés, parfois, quand leurs expériences échouent. Euphoriques, souvent, quand les premiers résultats arrivent. Fatigués, toujours, à la fin du marathon que représente la rédaction du manuscrit, les doctorants vivent une riche aventure. Récits d’une expérience initiatique qui les transforme en chercheurs.

Comment les doctorants vivent-ils leurs années de thèse ? Certes, leurs conditions matérielles se sont améliorées. « Le contrat doctoral est aujourd’hui un vrai contrat à durée déterminée de trois ans, avec des jours de congés et un salaire revalorisé », se félicite Vincent Mignotte, directeur général de l’Association Bernard-Gregory, qui les accompagne dans leur parcours professionnel. Pour le reste, quel que soit le laboratoire d’accueil, la thèse est un parcours singulier guidé par des motivations propres à chaque doctorant. Certains ont toujours voulu être « docteur ». C’est souvent le cas des étudiants étrangers, comme Fructueux Sohounme, Béninois formé au génie civil. D’autres se sont décidés par hasard. Alexandra Wartel, qui après des études en ergothérapie a démarré en 2019 une thèse en sciences humaines, pensait d’abord que ce n’était pas pour elle : trop vieille, jugeait-elle après de multiples réorientations. Elle s’est laissé séduire par un stage dont l’intitulé semblait rédigé pour elle, et qu’elle a poursuivi par une thèse.

Tous ont accepté une mission : « Travailler sur une question encore sans réponse et trouver les méthodes qui la feront émerger, un vrai voyage initiatique », résume Vincent Mignotte. On ne s’étonnera guère que certains l’aient vécu douloureusement. Karim Abbas, un étudiant en chimie dont le doctorat a démarré en 2021, a connu des moments de découragement. Avant même que sa thèse ne commence, des problèmes de visa l’obligent à la reporter de cinq mois et à travailler dans un restaurant pour survivre. Puis les soucis s’enchaînent. « Normalement, les six premiers mois sont consacrés à la bibliographie, mais sur mon sujet il n’y en avait quasiment pas », raconte-t-il. Ses premières manips ne marchent pas. Ses rapports se tendent avec ses encadrants.

La première année est tout aussi difficile pour Klayne Dos Santos Silva, ingénieure brésilienne en génie civil, dont les manips ne fonctionnent pas mieux au départ. « J’étais dans un tel désespoir que si mon encadrant n’avait pas été aussi encourageant, j’aurais arrêté », avoue-t-elle. D’autres démarrent en pleine pandémie de Covid-19, avec son lot de confinements. Comme Coralie Carrier, qui n’a pu effectuer en 2019 les prélèvements prévus sur Cherbourg pour sa thèse en chimie de l’iode. Idem pour Alexandra Wartel, qui a dû mener ses entretiens exploratoires « en visio ». Elle aussi mesure l’importance d’être bien encadrée. « Ma tutrice m’a laissé l’espace dont j’avais besoin tout en me soutenant quand je n’avais pas confiance en moi. Tout le monde n’a pas eu cette chance », reconnaît-elle.

Un moment de gloire

Tout se débloque quand les expériences fonctionnent enfin. « Un vrai moment de gloire ! », exulte Karim. Mais d’autres défis attendent le doctorant, comme prendre la parole en public, pour exposer ses travaux en anglais devant une centaine de chercheurs.

Tous le reconnaissent, une fois les mauvais moments passés le jeu en vaut la chandelle. Ils savourent le plaisir d’acquérir de nouvelles compétences, de mener un projet jusqu’à son terme. Leurs encadrants apprécient en retour de les sentir plus autonomes, mieux aguerris. L' association des doctorants de l'ASNR (Adora), facilite leur intégration en proposant des sorties (kayak, planétarium…) et des soirées après le travail. « Nous essayons d’en faire une par mois pour permettre aux doctorants de se rencontrer ; beaucoup se sentent un peu seuls, en particulier les étrangers ou ceux qui préparent leur thèse dans des petits laboratoires », détaille Théo Fréchard, vice-président de l’association en 2024, et lui-même en troisième année de thèse en toxicologie. Répartie sur deux pôles – Fontenay-aux-Roses et Cadarache – l’Adora aide par ailleurs les thésards à rédiger leurs articles ou leurs manuscrits, à imprimer leurs posters, à faire leurs CV. Les adhérents s’échangent des conseils pour rédiger ou créer le poster qui présentera aux autres leurs travaux aux Journées des thèses organisées par l’Autorité. « Nous réfléchissons à mettre en place une cellule d’écoute ou d’échange pour les doctorants en situation de mal-être, d’isolement ou de harcèlement », complète Théo Fréchard.

Un poncif a la vie dure : le doctorant devrait travailler tout le temps, ne jamais prendre ni week-end ni vacances. « Les vacances, il faut les prendre, insiste au contraire Alexandra. Parce qu’une thèse, c’est long. On vit, on mange, on s’endort en pensant à sa thèse, avec les mêmes questions qui reviennent en boucle. C’est épuisant. Il faut prendre du temps pour soi pour rester performant ».

Bien choisir son sujet, mais surtout son équipe

Quels autres conseils ces doctorants donnent-ils à leurs successeurs ? Pêle-mêle, être d’abord au clair avec son envie d’être chercheur, aller traîner dans des laboratoires pour vérifier que l’on aime bien ça. Et si c’est le cas, foncer. « On se fait une montagne de la thèse. Mais quand le sujet plaît, on s’investit à fond et on s’adapte très vite », rassure Coralie, qui a terminé la sienne en 2022. Bien choisir son sujet, mais surtout l’équipe avec laquelle on va travailler. « Il y a peu de sujets pour lesquels on ne développera pas de réelle curiosité scientifique. Par contre, si on est dans une mauvaise ambiance de travail, au milieu de personnes avec qui les rapports sont difficiles, cela devient vite invivable », prévient Lucie Ancel, en troisième année de thèse de toxicologie après des études de pharmacie. Dans tous les cas, s’accrocher, ne pas abandonner au premier échec.

Pour faire quoi, une fois le titre de « docteur » en poche ? Recherche académique ? R&D dans le privé ? Les débouchés ne manquent pas. Léo Macé, qui démarre sa thèse de toxicologie des aérosols en 2018, reçoit dès sa première année une proposition d’embauche de la Délégation générale pour l’armement. Coralie, de son côté, est embauchée par l’IRSN1 en janvier 2023, juste après sa soutenance. « Un parfait compromis entre l’université, où l’on peut mener des travaux fascinants mais avec peu de moyens financiers, et le privé, qui dispose de plus de moyens mais où la pression est plus forte », justifie-t-elle. Idem pour Alexandra, embauchée avant même d’avoir formellement soutenu sa thèse. Toutes deux constatent que ces années de doctorat les ont rendues plus curieuses, plus investies, capables d’affronter un problème. Elles ont acquis les bons réflexes pour le décomposer et le résoudre. La capacité, aussi, de gérer plusieurs projets simultanément, d’organiser leur travail efficacement. Elles se sentent tout à fait prêtes, désormais, à être chercheuses.

1. L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) est devenu l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) en janvier 2025.

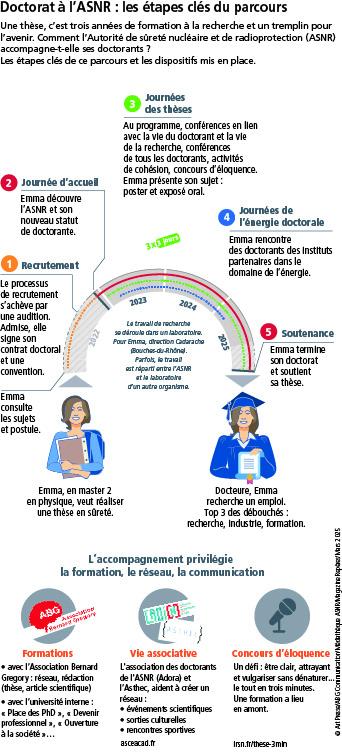

INFOGRAPHIE - Doctorat à l’ASNR : les étapes clés du parcours

Une thèse, c’est trois années de formation à la recherche et un tremplin pour l’avenir. Comment l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) accompagne-t-elle ses doctorants ?

Les étapes clés de ce parcours et les dispositifs mis en place.