DOSSIER – Faire sa thèse, une aventure scientifique qui nourrit l’expertise

Mars 2025

Pendant trois ans, les doctorants se forment à la recherche en étudiant une question scientifique nouvelle. Ils constituent un précieux vivier sur lequel l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) s’appuie pour acquérir de nouvelles connaissances et nourrir in fine ses capacités d’expertise. Comment les thésards vivent-ils cette aventure initiatique ? Quels défis relèvent-ils pour gagner leur titre de docteur ? Un dossier est consacré à ces aspirants chercheurs.

Représentant près de 40 % du potentiel de recherche de l’ASNR, les doctorants en sont un maillon essentiel. De gauche à droite : Karim Abbas présente le piégeage de l’iodure de méthyle radioactif ; Enida Nushi étudie le comportement de l’iode moléculaire gazeux ; Elizabeth Dufourcq-Sekatcheff travaille sur la radiosensibilité des gamètes ; Fructueux Jésugnon Sohounme teste les propriétés d’antiques ciments romains. © Collection privée - © Albane Noor/Signatures/Médiathèque IRSN - © dr - © Célia Goumard/Médiathèque IRSN

Ils sont un maillon essentiel mais souvent méconnu de la recherche. Ceux qui mènent, au contact des chercheurs confirmés, les travaux qui nourriront les grandes avancées scientifiques. Ce sont les doctorants et doctorantes. Déjà plus étudiants mais pas encore tout à fait reconnus comme chercheurs, ils s’attaquent pendant trois ans à une question scientifique encore sans réponse. Une aventure durant laquelle ils se forment, par la recherche, à la recherche, sous l’œil attentif et aidant de leurs encadrants. L’ASNR y gagne un appui scientifique, une énergie neuve, dont pourra se nourrir son expertise. Car sans recherche, sans acquisition régulière de connaissances nouvelles ou actualisées, il ne peut y avoir de capacités durables d’expertise, dans des domaines – la sûreté et la sécurité nucléaires, mais aussi la santé et l’environnement – de très haute technicité. Sans cesse, de nouvelles questions émergent, autour d’un nouveau procédé, d’un matériau, d’un événement dans une installation nucléaire ou d’une innovation thérapeutique, qui mettent au défi les acquis. Les doctorants représentent plus du tiers de cet indispensable personnel de recherche, réparti dans trois grandes unités : Environnement, Sûreté, Santé. Ils y explorent de nouvelles pistes, testent des hypothèses, conçoivent et mènent les expériences nécessaires, développent des modèles… En retour, l’ASNR prend à cœur de leur offrir les meilleures conditions matérielles et humaines possibles pour qu’ils puissent mener à bien cette épreuve initiatique, jusqu’à la rédaction de leur mémoire de thèse et l’acquisition du titre de « docteur d’université ». Elle donne accès à ses réseaux pour lancer leur carrière future, ou trouve dans ce vivier de quoi étoffer ses propres équipes permanentes. Dans une alliance scientifique profitable à tous.

ÉDITO - Nos doctorants font de l’ASNR un organisme de recherche pleinement reconnu

Jean-Michel Bonnet, directeur par intérim de la direction du pilotage scientifique de l’ASNR - © Noak/Le Bar Floréal/Médiathèque IRSN

Pourquoi accueillir des doctorants ? En tant qu’établissement de recherche, nous avons une mission d’enseignement et de formation à et par la recherche. Une mission que nous assurons puisque les doctorants comptent jusqu’à 40 % de notre potentiel en la matière. C’est un choix de nous appuyer fortement sur leur enthousiasme. Ces étudiants de très haut niveau donnent à l’ASNR la « surface de recherche » nécessaire pour tester des idées. Ils représentent autant d’occasions de collaborer avec les autres organismes, par le coencadrement, que nous privilégions : avec l’université Paris-Saclay, Aix-Marseille et d’autres, elles-mêmes associées au CNRS. Ces partenariats nous intègrent dans l’écosystème de la recherche comme un acteur produisant un savoir de qualité. Les connaissances engendrées profitent à l’ensemble de la communauté scientifique, y compris aux industriels qui suivent ces thèses avec intérêt. Parfois, plusieurs s’enchaînent et constituent un riche corpus sur un sujet, comme le stockage géologique des déchets radioactifs.

Ces doctorants n’ont pas tous vocation à devenir chercheurs. La plupart travailleront en tant qu’ingénieurs chez des industriels. Tous auront appris à appréhender des problèmes complexes. Ils auront fait l’apprentissage de la rigueur et découvert les exigences du monde professionnel. Nous les accompagnons sur ce chemin difficile, en leur proposant des sujets scientifiquement stimulants, des moyens expérimentaux, en lien direct avec des industriels, au service d’une mission de service public – la radioprotection et la sûreté nucléaire. Ces doctorants irriguent ainsi leurs futurs environnements professionnels de cette culture acquise.

Jean-Michel Bonnet,

directeur par intérim de la direction du pilotage scientifique de l’ASNR.

Des thèses qui font avancer la science

Que ce soit en santé, en environnement ou en sûreté nucléaire, une grande diversité de thèses fait avancer la recherche scientifique au sein de l’ASNR, en collaboration avec des partenaires académiques ou industriels. Et ce sont ses capacités d’expertise qui en sortent fortifiées. Illustration autour de trois thèses prometteuses.

Inscrire les doctorants dans une stratégie de recherche

Comment offrir à chaque projet de thèse les meilleures chances de réussite ? En sélectionnant au mieux les candidats. Mais en leur offrant aussi des conditions matérielles et humaines attractives, et en donnant du sens à leur engagement.

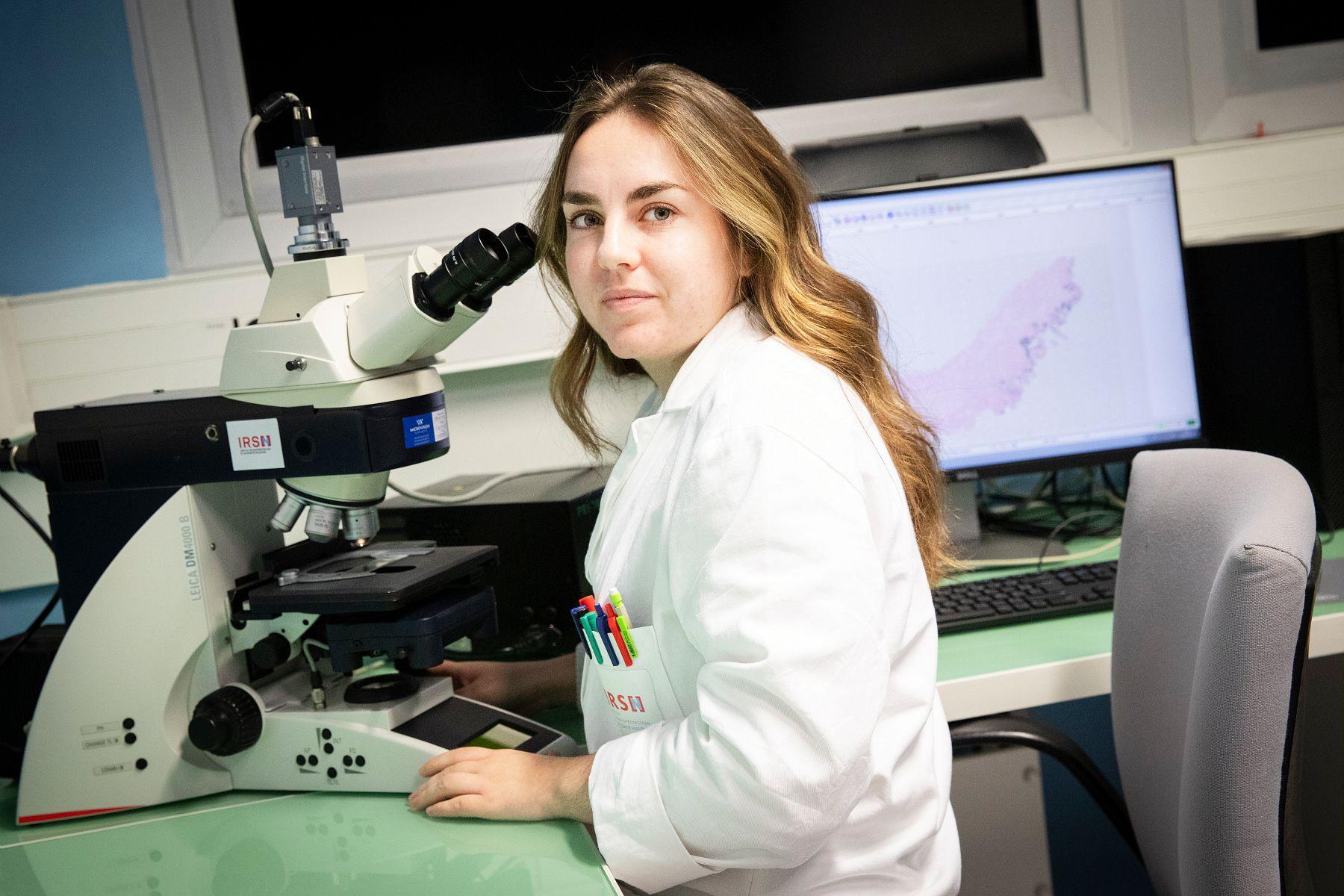

REPORTAGE - Réparer les vessies irradiées

Patiemment, la doctorante Anne-Laure Pouliet dissèque des vessies de rats et les passe au crible : analyse des tissus, des gènes exprimés, des protéines présentes… Son but ? Tester l’efficacité d’un nouveau protocole de soin, pour les patients dont la vessie est irradiée lors du traitement d’un cancer. Une thérapie à base de cellules souches qui devrait améliorer durablement leur qualité de vie.

Paroles de thésards

Découragés, parfois, quand leurs expériences échouent. Euphoriques, souvent, quand les premiers résultats arrivent. Fatigués, toujours, à la fin du marathon que représente la rédaction du manuscrit, les doctorants vivent une riche aventure. Récits d’une expérience initiatique qui les transforme en chercheurs.