Étude en Manche : les émissions de tritium depuis la mer vers l’atmosphère mieux évaluées

Environ 1% du tritium rejeté en mer par l’usine de La Hague1 se retrouve dans l’atmosphère à l’échelle de la Manche, montrent les recherches du Laboratoire de radioécologie de Cherbourg-Octeville (LRC, Manche)2.

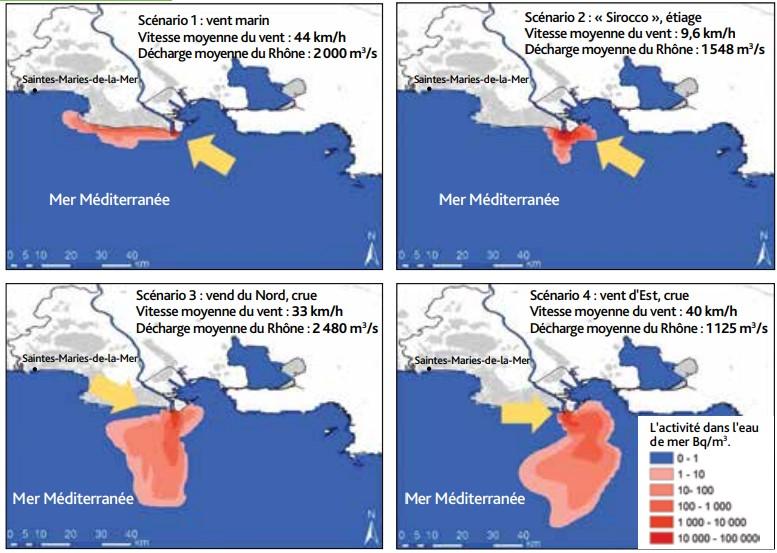

Des élévations d’activités de tritium dans l’air sont montrées lors d’expérimentations, entre 2017 et 2021. Dans la région de La Hague, du golfe normand-breton et de la baie de Seine, les valeurs moyennes annuelles dues à ce transfert sont de 130 TBq3. Certaines conditions de vent et de marée transportent ce radionucléide vers les écosystèmes terrestres.

Mieux évaluer les flux entre l’eau et l’air améliore les études d’impact sur la population, en prenant en compte les émissions des rejets chroniques ou accidentels en rivière, fleuve, mer, transportés à terre. L’approche du LRC – couplant modèle hydrodynamique, d’évaporation et de transport atmosphérique – est applicable à d’autres radionucléides.

1. L’exploitant contrôle les rejets soumis à autorisation.

2.Connan O et al. (2023), J. Environ Radioact. https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2022.107068.

3.Cela équivaut à 260 à 1300 panneaux luminescents de sécurité « Sortie » au tritium