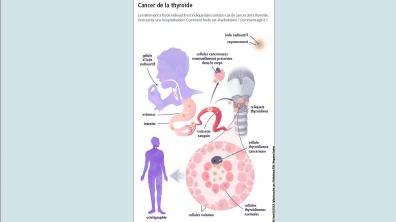

Traitement du cancer de la thyroïde : quels effets sur la qualité de vie des patients ?

La qualité de vie à moyen terme des patients traités pour un cancer de la thyroïde n’est pas altérée par une thérapie par iode radioactif. C’est la conclusion de l’étude Start1. Elle est menée depuis 2020 par des chercheurs du Laboratoire d’épidémiologie de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), basé dans les Hauts-de-Seine. Elle inclut 136 patients atteints et pris en charge dans le service de médecine nucléaire de l’hôpital universitaire de la Pitié-Salpêtrière. Elle examine les effets potentiels de cette thérapie, administrée quelques semaines après et en complément d’une chirurgie, sur la qualité de vie liée à la santé, les symptômes d’anxiété et de dépression, et l’état nutritionnel.

Les doses qu’ont reçues les glandes salivaires sont estimées à partir de dosimètres placés dans le cou des patients et portés pendant cinq jours après le traitement. La qualité de vie et l’état psychologique des malades sont évalués avant la thérapie et six mois après à l’aide de questionnaires standardisés.

Aucune association statistiquement significative n’est constatée entre l’exposition à l’iode radioactif et les symptômes d’anxiété, de dépression et la nutrition. Par contre, une amélioration statistiquement significative du score de la composante physique, mesurée par le questionnaire de qualité de vie – diminution des douleurs et du déficit fonctionnel –, est observée en relation avec la dose reçue. Ce résultat est à interpréter avec prudence. En effet, les patients à qui une forte dose d’iode radioactif est administrée souffrent d’un cancer plus agressif que ceux qui en reçoivent une plus faible. Ainsi, l’évaluation avant thérapie peut avoir été impactée par les effets de la chirurgie préthérapie ; or aucune évaluation n’a pu être réalisée avant chirurgie.

La qualité de vie et le bien-être psychologique des patients traités pour un cancer de la thyroïde sont essentiels compte tenu du bon pronostic de survie.

Cette étude se poursuit avec un suivi à 18 et 36 mois afin d’étudier l’évolution de la santé des patients à moyen et long terme.

1. Salivary dysfunction after radioiodine treatment

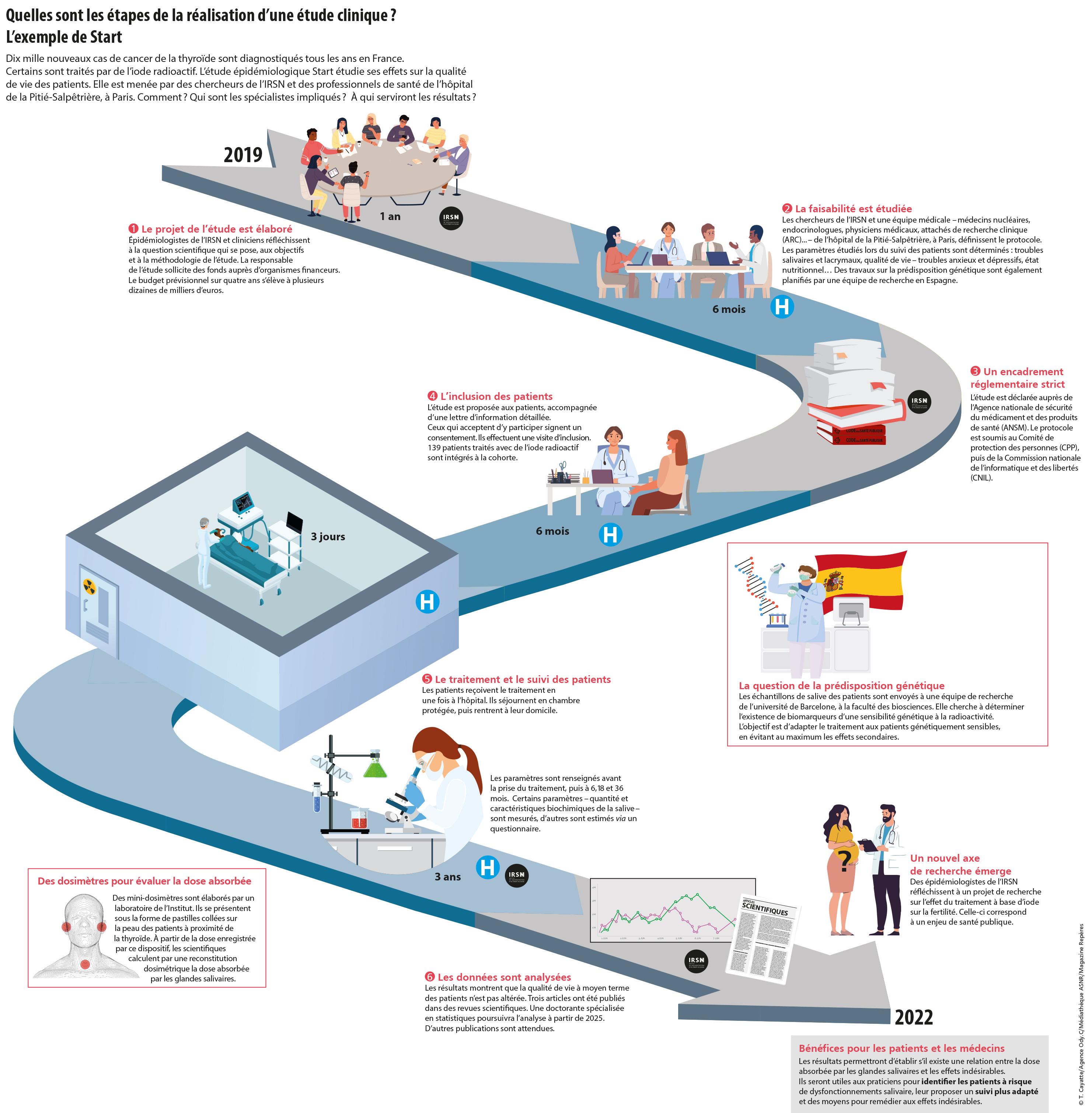

INFOGRAPHIE – Quelles sont les étapes de la réalisation d’une étude clinique ? L’exemple de Start

Dix mille nouveaux cas de cancer de la thyroïde sont diagnostiqués tous les ans en France.

Certains sont traités par de l’iode radioactif. L’étude épidémiologique Start étudie ses effets sur la qualité

de vie des patients. Elle est menée par des chercheurs et des professionnels de santé de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Comment ? Qui sont les spécialistes impliqués ? À qui serviront les résultats ?

Pour en savoir plus

https://www.irsn.fr/page/etude-start-etude-risque-complications-salivaires-chez-patients-traites-liode-radioactif-dans

https://link.springer.com/article/10.1007/s11136-024-03721-0

Contact

Clemence BAUDIN,

chercheuse en épidémiologie au laboratoire d'épidémiologie, ASNR :

clemence.baudin@asnr.fr