Lésions radio-induites : les étapes à franchir pour utiliser les vésicules extracellulaires en thérapeutique

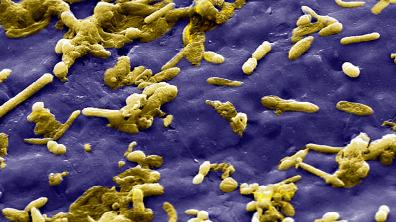

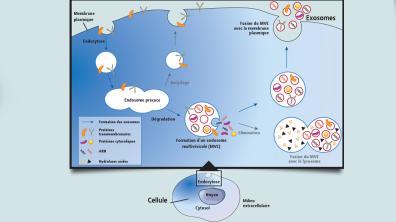

L’efficacité des vésicules extracellulaires (exosomes) pour la réparation des lésions radio-induites est démontrée par de nombreux travaux de recherche. Ces vésicules de très petite taille – environ 100 nanomètres – sont des messagers intercellulaires qui permettent la revascularisation d’un tissu irradié et stimule la cicatrisation. Leur utilisation est envisagée pour des complications de radiothérapie – intestinale, cutanée… – ou en cas d’accident nucléaire de grande ampleur. Quelles sont les étapes à franchir afin qu’elles soient utilisées comme traitement chez l’homme ? Cinq à dix années sont encore nécessaires.

Des études précliniques doivent préciser leur efficacité chez l’animal et démontrer leur innocuité. Des essais sont en cours à l’hôpital Marie-Lannelongue, au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), sur un modèle de lésions radio-induites chez l’animal (cochon). Des essais devront être menés pour élaborer différentes formulations – gel, solution injectable lyophilisée… – adaptées aux différents types de lésions. L’objectif est aussi de disposer de biobanques pour le traitement d’un grand nombre de victimes en cas d’accident d’ampleur.

Le challenge reste la standardisation de la production de ces vésicules à grande échelle.

Pour en savoir plus

https://www.irsn.fr/sites/default/files/2023-02/IRSN_PLS_9.pdf