Mammographie et tomosynthèse : nouvelles recommandations

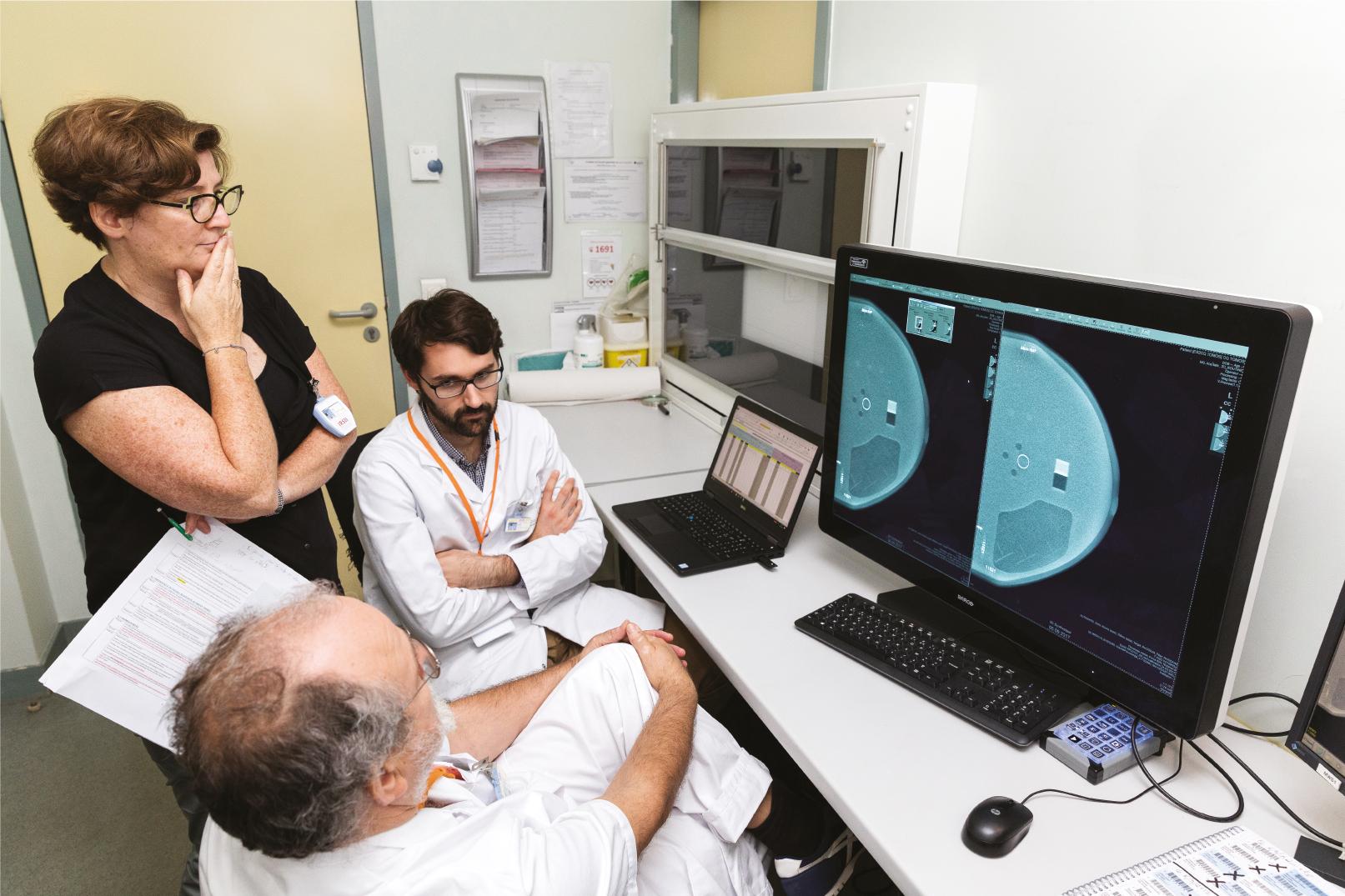

Julie Sage et Célian Michel, physiciens médicaux à l’IRSN, et Dominique Monjoie (premier plan), manipulateur, discutent de la qualité des images acquises en 2D et en tomosynthèse, à partir d’un fantôme de sein. © Laurent Vaulont/Médiathèque IRSN

L’Institut recommande une nouvelle valeur de niveaux de référence diagnostiques (NRD) pour la mammographie1. Il propose aussi pour la première fois une valeur de NRD en tomosynthèse2. Il préconise de remplacer les appareils de numérisation indirecte par des installations utilisant la numérisation directe qui délivrent une dose moindre. Ces différentes techniques d’imagerie du sein entraînent une exposition radiologique des patientes. Les NRD aident les praticiens à ajuster les doses délivrées lors des examens en trouvant le meilleur compromis entre la qualité des images et l’exposition. Pour établir ces recommandations, des experts spécialisés en radioprotection médicale à l’Institut réalisent une enquête en 2021. Elle porte notamment sur les doses délivrées durant plus de 8 000 examens dans soixante-cinq centres volontaires en France.

1. Avant janvier 2021, les doses en mammographie numérique étaient évaluées de manière indirecte, à partir des mesures réalisées lors du contrôle qualité externe des appareils.

2. Cette technique d’imagerie récente et performante expose davantage les patientes aux rayonnements ionisants.