Quel est le bruit de fond des radionucléides artificiels ?

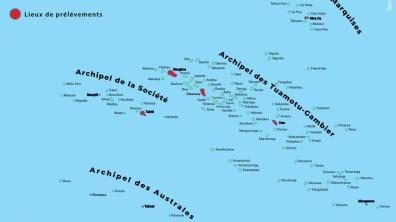

Quelles sont aujourd’hui les concentrations dans l’environnement des radionucléides artificiels provenant des retombées de l’accident de Tchernobyl et des essais d’armes nucléaires entre 1950 et 1980 ? Quelle exposition de la population en résulte ? En avril 2022, l’Institut publie le rapport « Bruit de fond » qui répond à ces questions et permet de disposer d’un état radiologique de référence. Cet état pourrait en particulier être utile en cas d’accident nucléaire. La connaissance du bruit de fond aide à déterminer les quantités de radionucléides ajoutées localement par les rejets des installations nucléaires. Ce document montre que le bruit de fond est très faible et diminue très lentement1. Il existe des zones2 où les concentrations de certains radionucléides sont plus élevées, en lien avec l’hétérogénéité des dépôts radioactifs initiaux. Sur ces espaces – qui regroupent près de 7 % de la population française –, la dose moyenne due au bruit de fond est estimée à 46 µSv/an, contre 9 µSv/an pour les personnes résidant ailleurs dans l’Hexagone. Pour mener cette étude, les scientifiques s’appuyent sur des milliers de résultats de mesures recueillis depuis les années 1960. Prélèvements d'algues à Grandcamp-Maisy (Calvados). © Jean-Baptiste Saunier/Médiathèque IRSN Afin de caractériser la situation actuelle, en complément de la surveillance annuelle, ils ont réalisé sept constats radiologiques régionaux. Menés en Val de Loire, vallée du Rhône, Méditerranée..., ces derniers sont basés sur des campagnes de prélèvements d’échantillons et de leurs analyses3.

1. Les concentrations sont le plus souvent inférieures à 1 Bq/kg dans les denrées et de l’ordre du µBq/m3 dans l’air.

2. Ces zones sont disséminées principalement dans l’est du pays: les Vosges, le Jura, la vallée du Rhône.

3. Pour le constat Normandie et Hauts-de-France par exemple, les scientifiques effectuent près de mille analyses.