Deux jours pour partager et comprendre les enjeux des archives nucléaires

Avril 2025

Échanger sur l’usage des archives dans la sûreté nucléaire et la radioprotection, depuis l’évaluation des risques associés aux aléas naturels jusqu’au démantèlement des installations ; rencontrer d’autres professionnels ; confronter les modèles existants dans différents pays… La deuxième édition des Journées d’étude « Archives et nucléaire » montre comment les archives sont utilisées pour répondre aux questions des spécialistes de ce secteur. Des participants témoignent.

1. Qui sont les participants et quelles sont leurs attentes ?

La neige et le verglas n’auront pas empêché l’événement. Les 20 et 21 novembre 2024, une centaine de participants – ingénieurs, archivistes, historiens, membres de la société civile – se sont retrouvés à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) pour échanger sur les enjeux des archives du nucléaire avec des perspectives historiques, techniques, scientifiques et géopolitiques.

Cette deuxième édition des Journées d’étude « Archives et nucléaire » est organisée par l’IRSN1 et le CEA2, en partenariat avec l’université de Haute-Alsace. Ces journées sont multidisciplinaires. L’objectif des organisateurs est d’être le plus ouvert possible et de mettre en relation d’une part les archivistes, d’autre part les utilisateurs des archives, qui ne se croisent pas dans leur pratique quotidienne.

Pour les professionnels comme Lauriane Lamour-Feydier, archiviste à l’Andra3, c’est aussi la possibilité de rencontrer des chercheurs en sciences humaines et sociales et ainsi de mieux se rendre compte de leurs difficultés. « Quand un chercheur demande un document, il a déjà construit une réflexion rigoureuse. Il bloque dans ses recherches par manque de ressources. C’est important, en tant qu’archiviste, de prendre conscience de cet enjeu », explique-t-elle.

2. En quoi ces journées sont-elles utiles à leur pratique professionnelle ?

Barbara Curli, professeure d’histoire contemporaine à l’université de Turin et spécialiste de l’histoire géopolitique des sources d’énergie, apprécie la dimension comparative d’une telle rencontre, consacrée spécifiquement aux archives du nucléaire : « C’est l’occasion de confronter nos différents modèles nationaux et institutionnels. En France, la valorisation des archives est très avancée même s’il reste des défis liés à leur accessibilité. En Italie, le nucléaire est souvent perçu comme appartenant au passé. Cela freine les initiatives. Il y a beaucoup à apprendre de ces comparaisons. »

Les échanges mettent en avant des usages variés des archives : historiques, scientifiques et techniques. Le programme de l’événement montre par exemple l’intérêt pratique des archives pour le démantèlement d’anciennes installations nucléaires. « L’exploitation des plans et des documents techniques de ces installations permet aux ingénieurs d’identifier la meilleure façon de décontaminer, démonter, etc. permettant parfois d’économiser des centaines de milliers d’euros », souligne Elwin Charpentier, archiviste au CEA et coorganisateur de ces Journées. Un aspect que n’avait pas en tête Fabienne Merola, secrétaire du Groupement de scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire, qui s’intéresse depuis peu à la question de l’archivage : « Cet événement m’a fait prendre conscience de cet enjeu. Il m’interroge sur la possibilité de valoriser tous les documents techniques que notre association a accumulés au fil des années. »

3. Quels sont les moments forts pour les participants ?

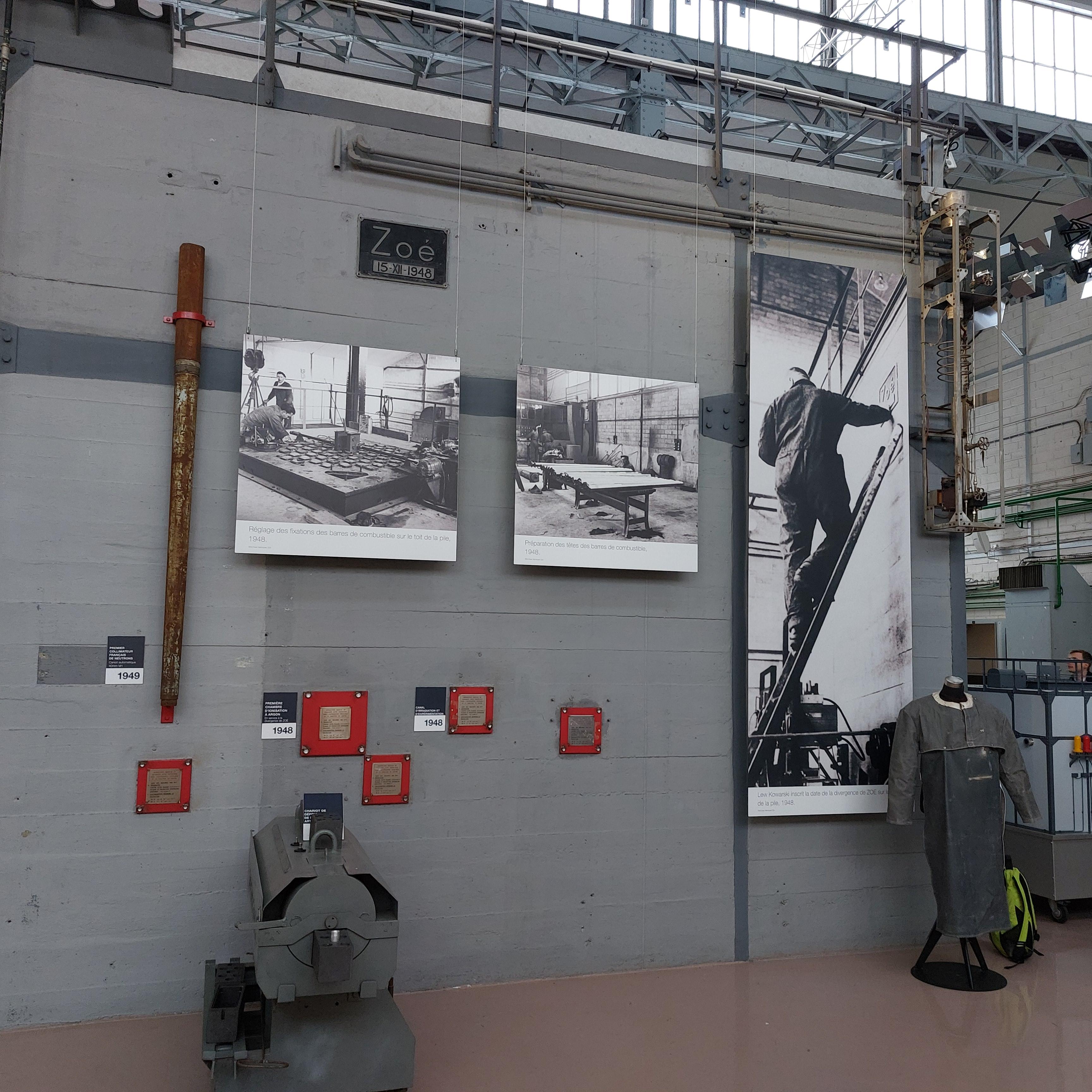

La visite de la pile Zoé, premier réacteur nucléaire français, sur le site du CEA de Fontenay-aux-Roses, laisse une forte impression. Pour les participants appartenant au domaine du nucléaire, c’est un moment marquant, car le lieu est rarement accessible. Parmi les conférences, celle de Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, captive l’audience. En particulier son anecdote sur le roman The World Set Free, de H. G. Wells (1914), dans lequel l’auteur imagine une arme fondée sur une réaction en chaîne infinie. « J’ai appris que cette projection fictionnelle a inspiré Einstein et contribué à la découverte de la fission nucléaire. C’est fascinant de voir comment la fiction peut précéder le réel et même l’influencer », s’enthousiasme Elwin Charpentier.

Barbara Curli est intéressée en particulier par la présentation du chercheur Andrei Stsiapanau sur l’utilisation des archives de la centrale nucléaire d’Ignalina, en Lituanie, dans le contexte de son démantèlement. « Ce cas d’étude permet, à travers les documents techniques, d’en savoir plus sur le nucléaire russe, la centrale étant de construction russe. C’est très important d’en savoir plus sur le nucléaire et les archives hors occident. »

4. Quels enjeux et perspectives émergent ?

L’accès aux archives est un enjeu central. « C’est un combat important pour les chercheurs, qui se heurtent souvent à un mur institutionnel », déplore Lauriane Lamour-Feydier, et évoque l’idée de créer un groupe de travail consacré à cet enjeu. Barbara Curli insiste sur le rôle de ce type d’événement pour créer des réseaux et s’organiser afin d’avoir accès plus facilement aux documents d’archives auprès des institutions. Selon Elwin Charpentier, « cet événement constitue un jalon important pour les “nuclear studies” en France. Il est possible que nous vivions un moment fondateur pour structurer une communauté de recherche sur le fait nucléaire ».

5. Quelles pistes pour les prochaines éditions ?

Consciente que la sûreté est un enjeu international, Barbara Curli propose d’élargir les horizons des futures éditions en explorant les archives du nucléaire hors Europe et hors occident. Lauriane Lamour-Feydier souhaite quant à elle approfondir la vertigineuse question de la mémoire à long terme. « Une réflexion que l’on mène à l’Andra. Cela pourrait structurer une prochaine édition en explorant notamment comment sélectionner et pérenniser les documents essentiels », conclut-elle.

1. L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sont réunis dans une nouvelle entité, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) depuis janvier 2025

2. Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

3. Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

POUR EN SAVOIR PLUS

Lien vers le programme 2023 (1re édition) : : https://archivesnucleaire.myportfolio.com/

Lien vers le programme 2024 (2e édition) : https://listes.archivistes.org/sympa/arc/archives-fr/2024-11/msg00013/pdfdEu94D0AKU.pdf

CONTACT

Flavien LEMOINE

chef du service de partage des connaissances et de l’archivage.

flavien.lemoine@asnr.fr